Seit mehr als zehn Jahren setzt sich der Verein zur Erhaltung der Westwall-Anlagen für seinen Vereinszweck ein und hat von Anfang an eine konsequente Linie vertreten: Abbruch von Ruinen nach vorheriger Dokumentation nur dort, wo es aus wirtschaftlichen Gründen zwingend notwendig ist. Also: keine Beseitigung aus Verkehrssicherungsgründen. Andere Formen der Verkehrssicherung (z.B. Zäune) nur dort, wo starker Publikumsverkehr herrscht. An allen anderen Ruinen besteht unserer Auffassung nach kein oder nur minimaler Handlungsbedarf.

Da alle Westwall-Relikte in Rheinland-Pfalz mittlerweile unter Denkmalschutz stehen, ist der großflächige Abbruch kein Thema mehr. Damit ist das Problemen der Verkehrssicherung allerdings nicht aus der Welt geschafft. Das Land, das die Bunkerruinen und die Haftung dafür im Oktober 2014 vom Bund übernimmt, muss sich damit befassen. Dieser Besitzerwechsel bietet die Möglichkeit, das Thema Verkehrssicherung auf eine neue Basis zu stellen, die von individueller Herangehensweise, Augenmaß und einem im Gegensatz zu früher sparsamen Umgang mit Steuermitteln geprägt werden sollte.

Ein Zitat aus dem "Spiegel 47/2002", Seite 64, zeigt, um welche Dimensionen der Gefährdung es dabei überhaupt geht: "In der Tat hat es bislang in den Westwall-Ruinen nur wenige Unfälle gegeben: Im Juni 1972 verletzte sich ein neunjähriges Kind tödlich an einem herausstehenden Eisenstab, einem anderen Jungen riss beim Spielen der Daumen ab. Von weiteren Vorfällen weiß das zuständige Bundesfinanzministerium nichts!" Seit 2002 ist von schweren Unfällen nichts bekannt geworden.

Wo ist Verkehrssicherung also notwendig, und was sollte getan werden?

Differenzierte Anwendung von alternativen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Standorten

Eine differenzierte Anwendung von Verkehrssicherungsmaßnahmen erfordert, Standorte nach ihrem Gefährdungspotenzial zu klassifizieren. Ausgehend davon ist dann festzulegen, welche Maßnahmen aus einem vordefinierten Katalog darauf anzuwenden sind (einschließlich einer Null-Maßnahme, ohne jeglichen Eingriff), natürlich unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten. Entsprechende Maßnahmen sollten nur unter frühzeitiger Einbeziehung von VEWA, BUND und ev. anderen Kooperationspartnern aus Denkmal -oder Naturschutz erfolgen. Nach Ansicht des VEWA liegt die beste Lösung darin, drei Klassen anzuwenden:

1) Bauwerke in bewohntem Gebiet

Es gibt eine Gruppe von exponierten Standorten innerhalb von geschlossenen Ortschaften, in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten oder Freizeiteinrichtungen, wo eine unbeaufsichtigte Frequentierung durch Kinder und Jugendliche zu erwarten ist. Diese müssen gesichert werden. Die unserer Auffassung nach hier angemessene Vorgangsweise:

-

Entfernen von alten, zerstörten Zäunen und ihren Resten, die selbst schon zur Gefahrenstelle geworden sind.

-

Anbringen von Geländern aus Holz, Metall oder Stabgitterzäunen. Dies wird im Saarland schon lange so praktiziert.

-

Abschneiden von einzelnen vorstehenden Armierungseisen.

-

Entfernen von einzelnen absturzgefährdeten Betontrümmern.

Gerade die häufige Frequentierung durch Menschen in diesen Bereichen schützt die Zäune vor mutwilligen Zerstörungen, was für abgelegene Standorte nicht gilt. Eine ausufernde Anwendung dieser Klasse ist ein Zeichen für ihre falsche Anwendung.

2) Standorte in der (Sicht-)Nähe von ausgewiesenen Wanderwegen, Radwegen, Aussiedlerhöfen, bewirtschafteten Wanderhütten oder Freizeiteinrichtungen außerhalb von Ortschaften, wo Frequentierung höchstens durch Erwachsene oder unter ihrer Anleitung zu erwarten ist. Diese Standorte gilt es nicht zu sichern, sondern es werden nur versteckte Gefahren zu offenen gemacht.

Hier reicht:

-

Das Entfernen von alten, zerstörten Zäunen und ihren Resten.

-

Die Anbringung von niedrigen oder durchlässigen Zäunen, in der Regel Hordengatter, die den Standort auch nicht vollständig umschließen müssen.

-

Die Anbringen von Beschilderung, die erklärt welche Gefahren es gibt und warum diese nicht beseitigt wurden.

-

Nur ausnahmsweise Geländer auf oder neben den Ruinen.

Eine generelle Entschärfung findet nicht statt, sondern maximal

-

Abschneiden von einzelnen herausstehenden Armierungseisen,

-

Entfernen von einzelnen absturzgefährdeten Betontrümmern.

In den Zäunen dürfen sich keine Wildtiere verfangen können, und sie dürfen nach Zerstörung durch natürliche Ursachen nicht selbst zur Gefahrenstelle werden.

Stark verwachsene und selten begangene Ruinen dürfen nicht mit einem auffälligen Zaun visuell markiert werden, auch nicht mit einem Hordengatter. Stattdessen ist eine farblich angepasste Beschilderung und eine Verdichtung der Bepflanzung empfehlenswert.

3) Alle restlichen Bauwerke

An publikumsarmen Standorten außerhalb der Sichtweite von Wanderwegen soll auf jegliche Zäune verzichtet werden.

Hier reicht:

-

Das Entfernen von alten, zerstörten Zäunen und ihren Resten,

-

Das Abschneiden von einzelnen herausstehenden Armierungseisen,

-

Das Entfernen von einzelnen absturzgefährdeten Betontrümmern,

-

Das Sichern von nicht einsehbaren Absturzhöhen durch Geländer oder Absperren in einigen Metern Entfernung durch Hordengatter.

Anmerkungen zu den Zäunen

Eine Einzäunung soll Menschen vom Betreten der Bunkerruinen abhalten. Diese Schutzfunktion entfalten Zäune jedoch nur bedingt:

-

Gerade die so oft im Wald benutzte Maschendrahtzäune verfallen innerhalb weniger Jahre und werden selbst zu Gefahrenstellen für Mensch und Tier. Sie bieten also nur eine kurzlebige und teure Scheinsicherheit vor Unfällen. Alternativ werden in manchen Fällen auch Stabgitterzäune eingesetzt, die haltbarer sind. Allerdings ist dieser Zauntyp auch deutlich teurer.

-

Wer unbedingt hinein will, wird den Zaun - egal wie hoch- so oder so überwinden oder gar zerstören. Zudem wird der Eigentümer selbst mit "unüberwindbaren" Zäunen noch immer nicht zwangsläufig von der Haftung für Unfälle entbunden. Der Zaun bietet also dem Eigentümer nur eine teure Scheinsicherheit vor Klagen.

Auch aus anderen Gründen sind Zäune sehr umstritten:

-

Naturschützer sehen Zäune kritisch und argumentieren, dass diese auch Wildtiere aussperren, deren Aufenthalt in Bunkern zum Überleben der Art nachweislich beiträgt.

-

Zäune stören das Landschaftsbild und sind außerdem immer genehmigungspflichtig.

Während sich der Naturschutz aus erwähnten Gründen gegen Zäune ausspricht, können staatliche Denkmalschützer mit ihnen leben, solange die Denkmäler unangetastet bleiben. Jedoch hat ihr Bau im Umfeld des Westwallwanderwegs bei Oberotterbach (2005-2007) nicht nur zum Einschlagen von Schneisen, großzügigem Abholzen und dem Planieren von Flächen geführt, sondern auch zu Teilabbrüchen der zu schützenden Bausubstanz. Sogar aus der Geschichtsschreibung bekannte Lauf- und Schützengräben wurden verfüllt.

Falls im Wald überhaupt Verkehrssicherung betrieben wird, plädiert der VEWA deshalb ausdrücklich für die Anwendung von Holzzäunen, sog. Hordengattern:

-

Ihr Einsatz ist sehr kostengünstig.

-

Für den Transport des Materials werden keine Schneisen benötigt.

-

Für den Bau werden keine Maschinen gebraucht, deren Einsatz für Bodenverdichtung und Kahlschlag um die Bauwerke herum gesorgt hat.

-

Sowohl Herstellung der Zaunelemente, Bau als auch regelmäßige Kontrolle erfordern weniger speziell geschultes Personal.

-

Astbruch oder Verwitterung zerstören immer nur Zaunsegmente und entspannen keinen ganzen Zaun.

-

Etwaige Zerstörungen lassen sich leicht und kostengünstig ausbessern.

-

Zerstörte Zaunelemente werden durch natürliche Prozesse zersetzt und bleiben nicht als gefährlicher Müll im Wald zurück.

-

Das Maß an Sicherheit kann mit dem von Maschendrahtzäunen gleichgestellt werden. Der Zaun schützt vor nicht einsehbaren Gefahren und hält auch Kinder und Jugendliche vom versehentlichen Betreten ab. Wer unbedingt hinein will, braucht dabei keinen Zaun zu zerstören. Menschen werden durch das Hordengatter auf eine Gefahrenlage hingewiesen, ergänzt durch ein Schild am Eingang, das vor nicht einsehbaren oder direkt sichtbaren Gefahren warnt. Wer trotzdem alle Warnungen ignoriert und sich dann verletzt, sollte keinen Anspruch auf Schadensersatz erlangen.

Es wäre an der Zeit, diesen Kompromiss des Zaunbaus auf eine vernünftige, juristisch belastbare Basis zu stellen, damit zum einen BImA oder Land Rechtssicherheit erlangen, zum anderen auch andere alternative Verkehrssicherungsmethoden angewandt werden können. Der VEWA ist der Ansicht, dass ein im Rahmen des GWiW in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten im Sinne von allen Beteiligten sein muss. Dessen Ziel: Es muss endlich geklärt werden, wo die Grenzen der Verkehrssicherung liegen. Diese Klärung würde weitere sinnlose Zerstörungen und die Verschwendung von Steuermitteln verhindern.

Unsere Position zur "Entschärfung"

Ergänzende Maßnahmen wie das Abschneiden von Armierungseisen, das Verfüllen von Spalten, das Abschneiden von losen Brocken und die Beseitigung von Stolperfallen führen in die Richtung der "Entschärfung" einer Ruine. Diese ist aufwendig und tastet eine Bunkerruine als Denkmal und Biotop irgendwann an. Zudem ist die Wahl, welche Gefahren beseitigt werden und welche nicht, immer subjektiv: Welche Armierungseisen sollen bleiben und welche nicht?

Wie sieht es aus mit der Statik einer gesprengten, aufliegenden Betondecke? Soll dafür ein Statiker bürgen? Zieht man dann Stützen und Mauern ein? Wenn es eine Ruine im Sinne des Denkmal- und Artenschutzes bleiben soll, natürlich nicht.

Entschärfung kann ganz schnell ein Fass ohne Boden werden.

Besser ist eine differenzierte Anwendung von Verkehrssicherungsmaßnahmen, die also auch bedeuten kann, Standorte ganz bewusst nicht zu sichern, sondern höchstens mögliche Gefahren kenntlich zu machen:

-

durch ein Hordengatter oder Geländer, das die "unsichere Zone" sichtbar abtrennt.

-

durch ein Schild, das über die Gefahren informiert und darüber, warum diese nicht "beseitigt" wurden.

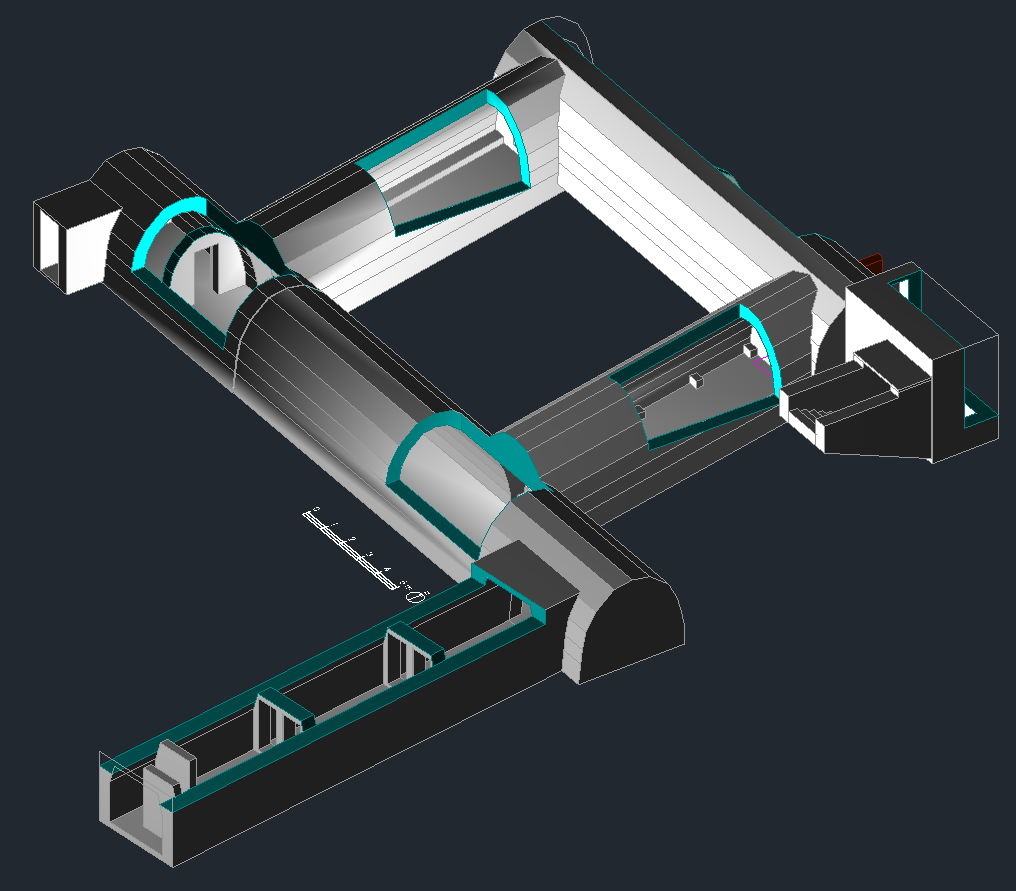

Stollen und Schachtsysteme

In letzter Zeit häufen sich Aufbrüche von Stolleneingängen. Der VEWA bewertet dies als kriminelle Handlungen. Hier sehen wir keine Alternative zu massiven Vergitterungen oder gemauerten Toren. Es gilt auch, Geocacher und Militariasammler draußen zu halten, die die Tierwelt, die sich in die Stollen zurückgezogen hat (insbesondere Amphibien und überwinternde Fledermäuse) stören, was für die Tiere den Tod bedeuten kann.

Laufgräben, Kochstände ("Einmannbunker"), Unterstände und anderes

Aus Sicht des VEWA ist der Umgang mit Bestandteilen des Westwalls, wie z.B. Laufgräben, Panzergräben und Kochständen derzeit unbefriedigend. Wir fordern prinzipiell den Erhalt aller Anlagen-Teile ? deshalb ist aus unserer Sicht eine entsprechende Information an Gemeinden und Forstbehörden dringend geboten. Egal, ob Sicherungs- oder forstwirtschaftliche Maßnahmen betrieben werden: Der Umgang mit Lauf- und Schützengräben bedarf generell weiterer Optimierung und Sensibilisierung.

Westwall-Wanderwege

Generell plädiert der VEWA für eine zurückhaltende und wohldurchdachte Etablierung von Tourismusprojekten, da sie weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen mit sich bringen.

Generell: Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Verkehrssicherung an Bunkern sei an die Burgruinen, an Autobahnen und Bahnstrecken erinnert. Falls Burgruinen auf perfektionistische Art verkehrssicher gemacht würden, hätten sie mehr Ähnlichkeit mit Hochsicherheitstrakten als mit Relikten aus dem Mittelalter. Das kann niemand ernsthaft wollen. Ähnliche Kriterien müssen nach Auffassung des VEWA auch für Bunkerruinen und andere Reste des Westwalls gelten. Autobahnen und Bahnstrecken wiederum können nicht überall gegen unbefugtes Betreten gesichert werden. Hier gibt man sich damit zufrieden, dass es sich um offensichtliche Gefahren handelt. Diese "Sichtbarmachung" müsste also auch für Westwall-Ruinen genügen. Generell sollte akzeptiert werden: Der Versuch, außerorts absolute Sicherheit zu gewährleisten, ist ein teurer Irrweg.

Patrice Wijnands & Klaus Backes, Vorstand VEWA e.V.

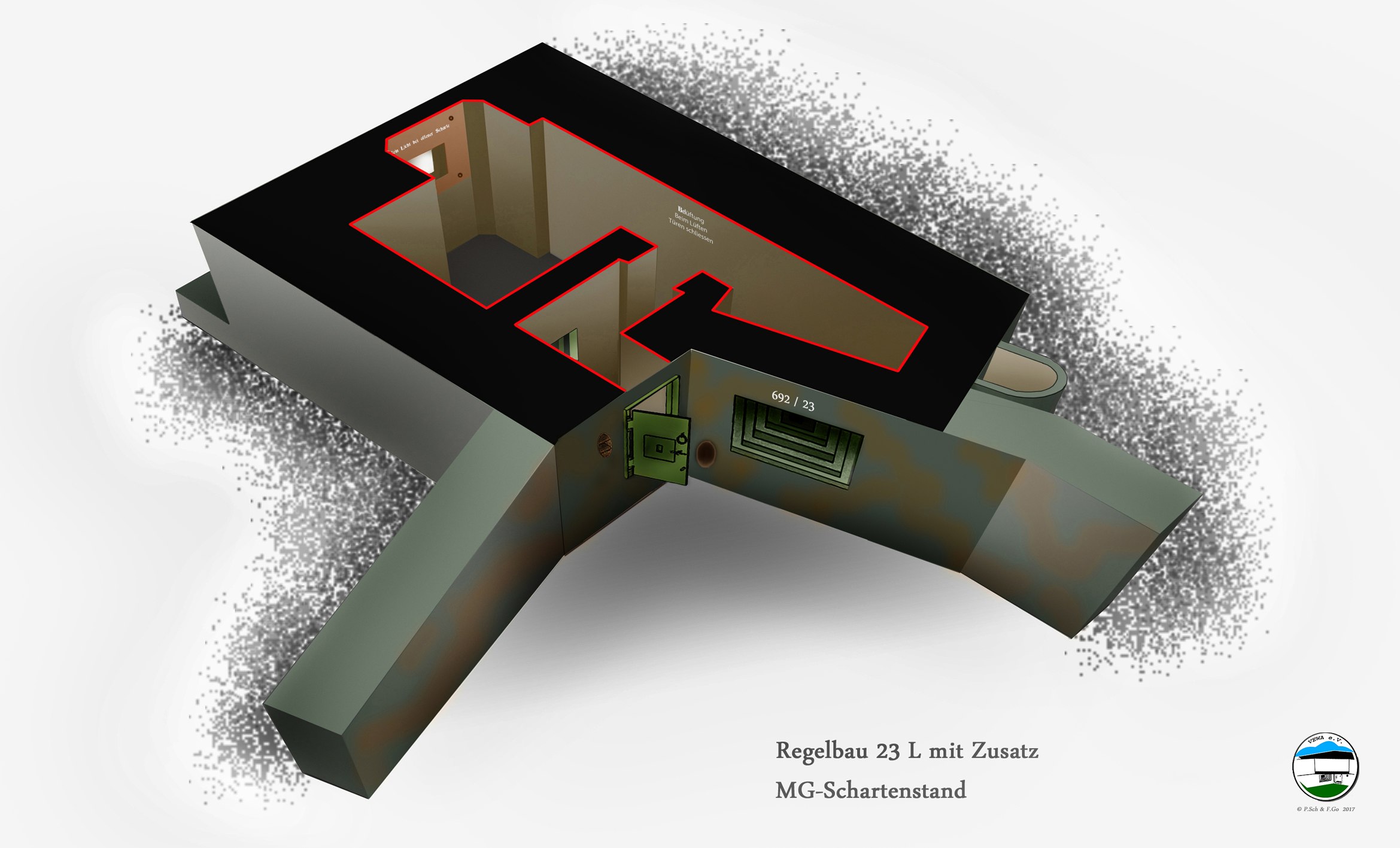

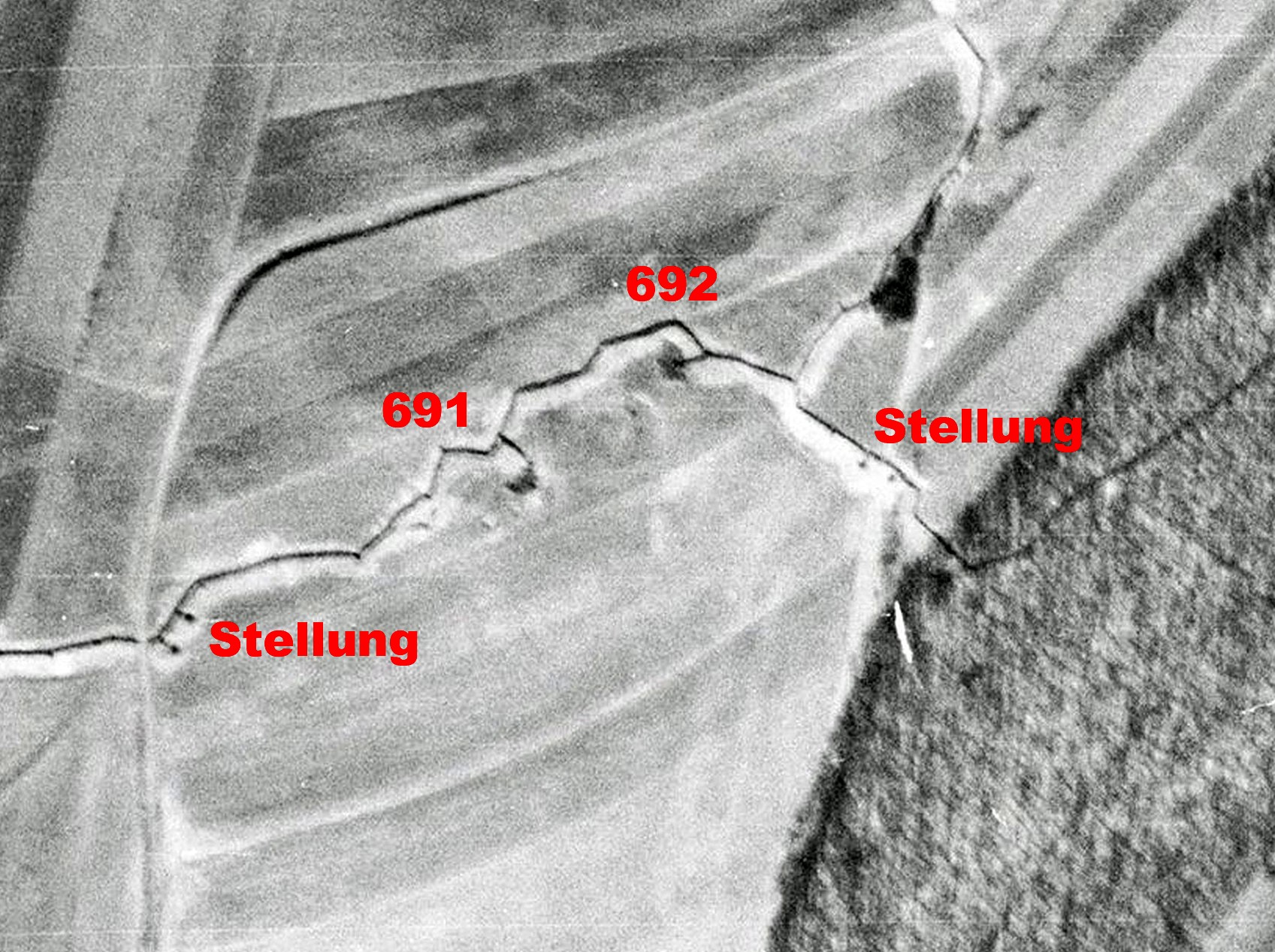

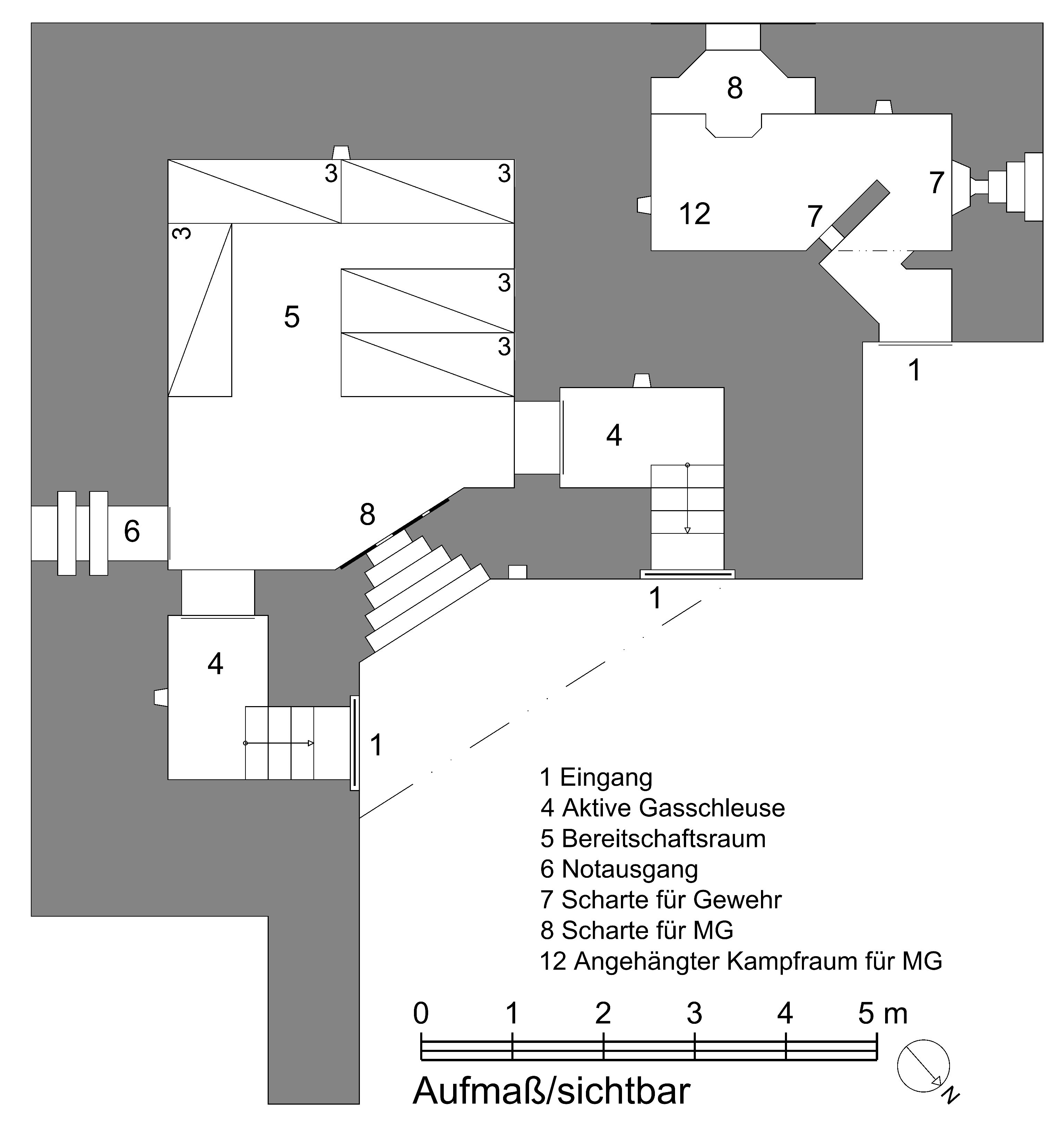

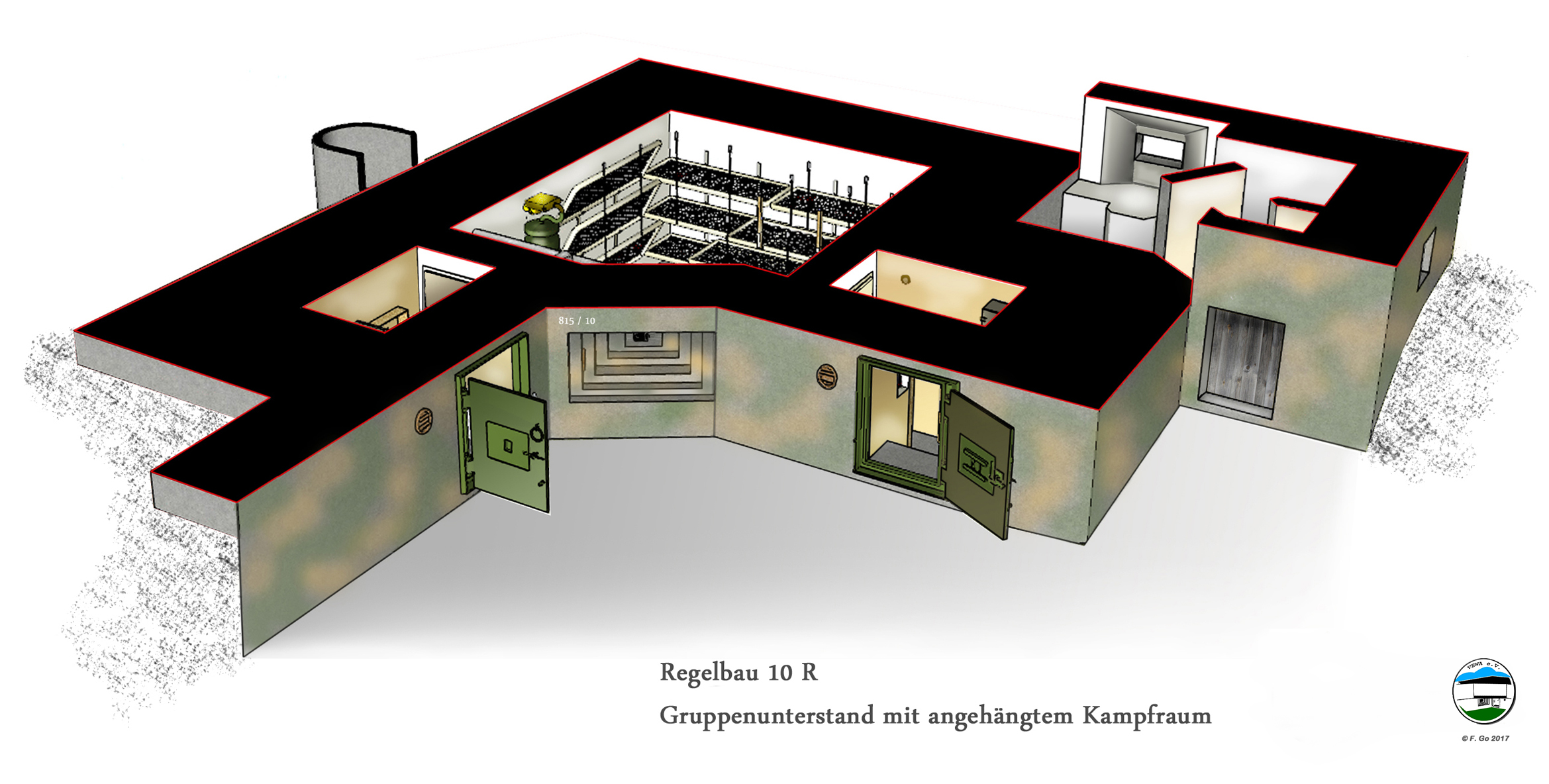

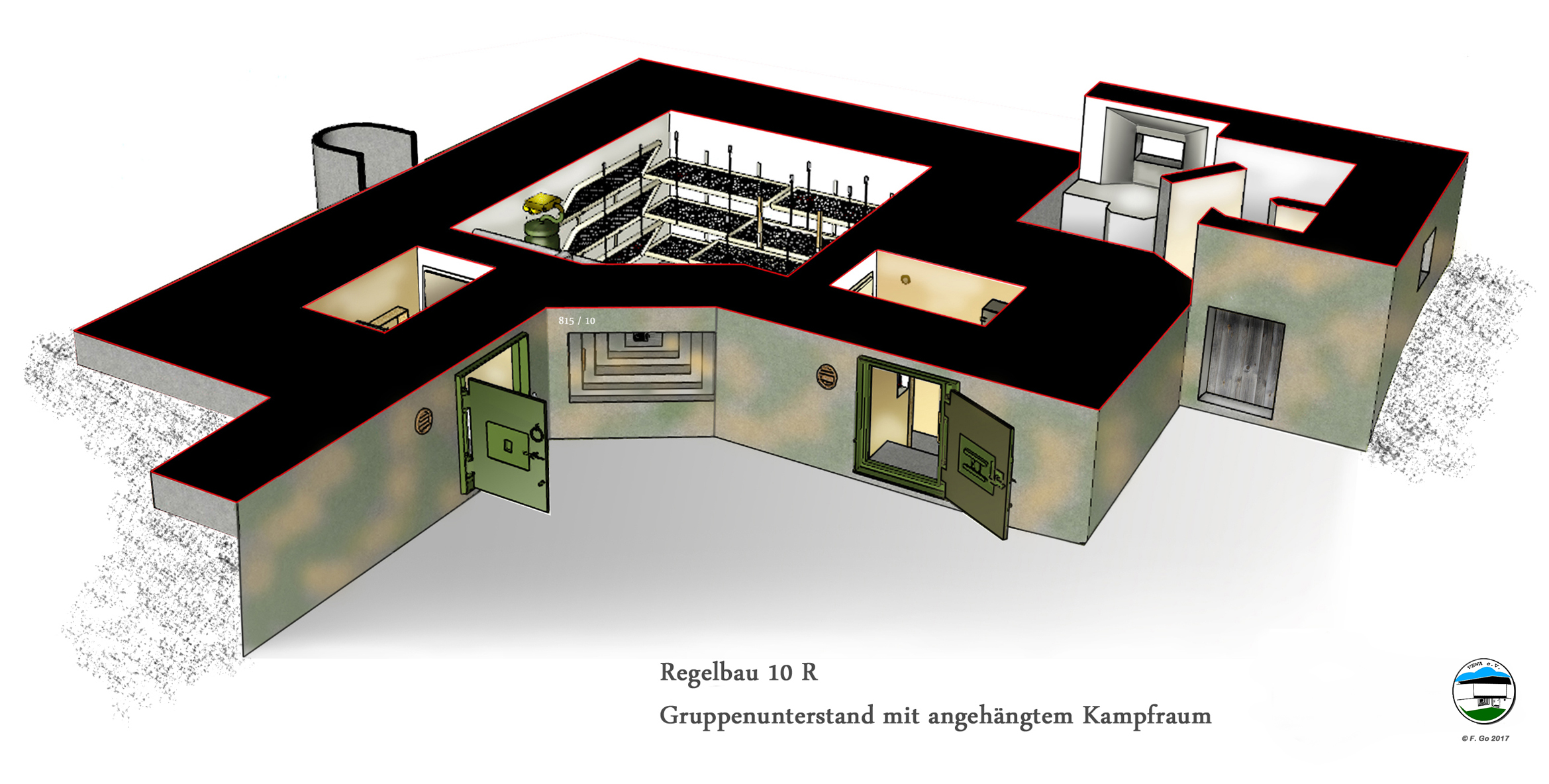

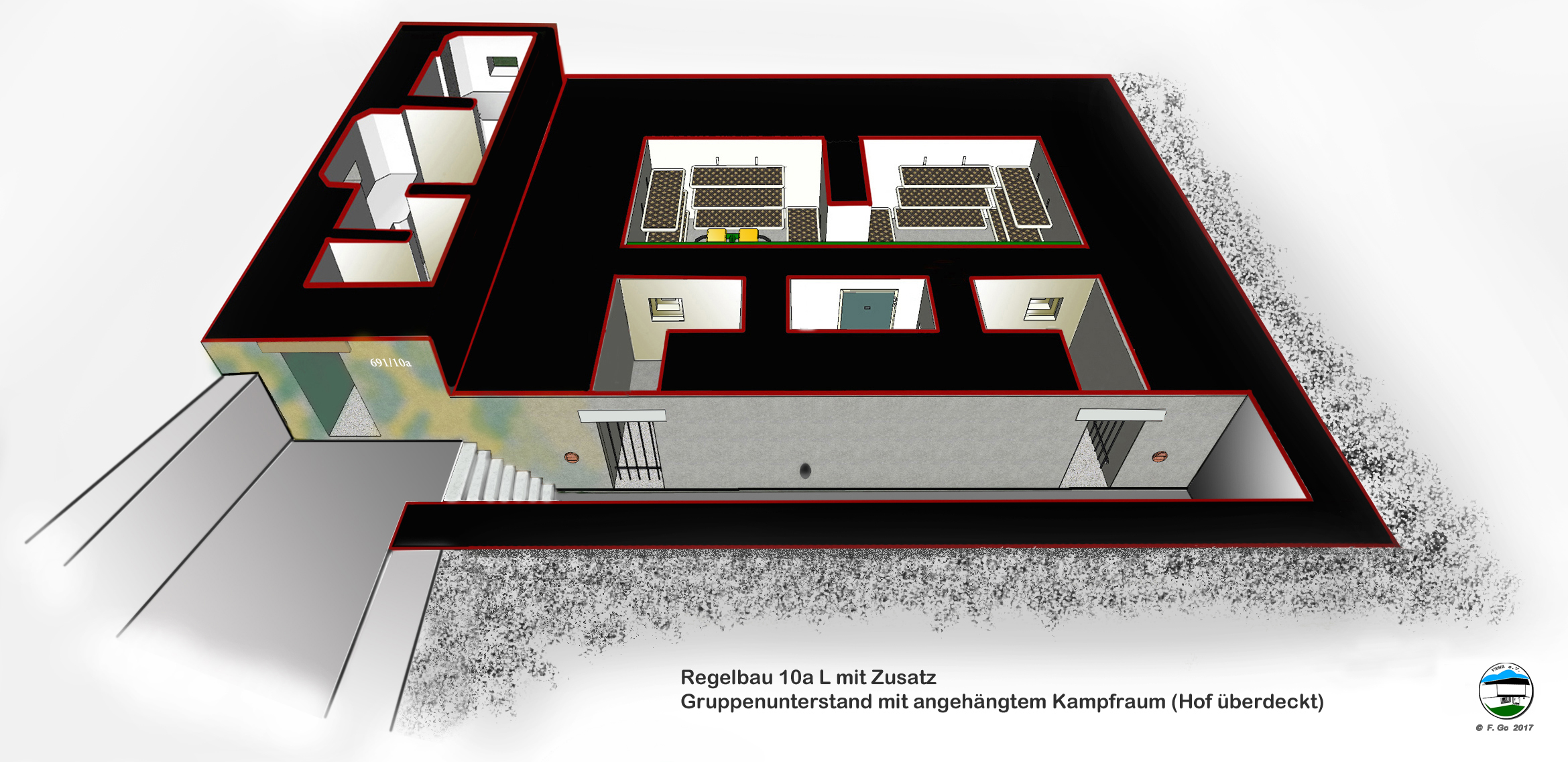

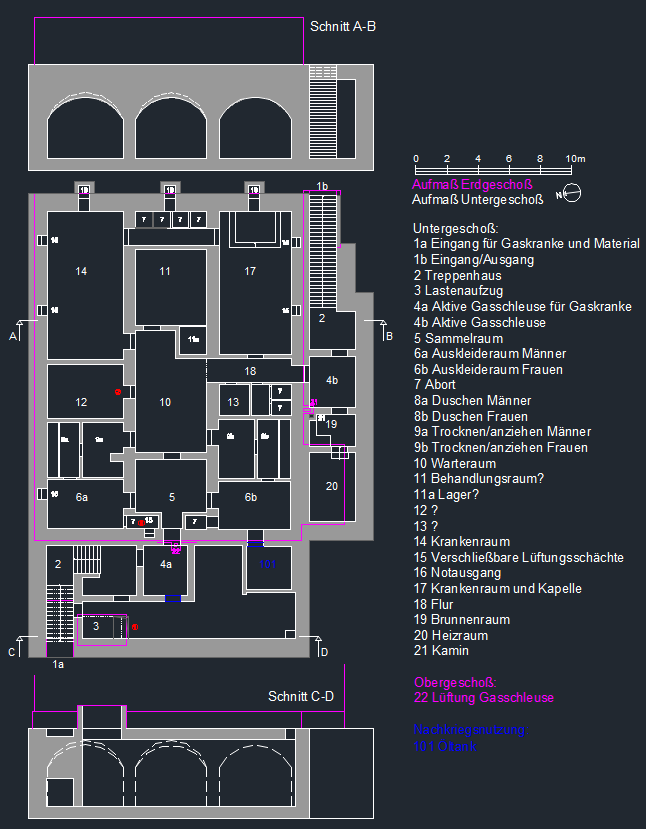

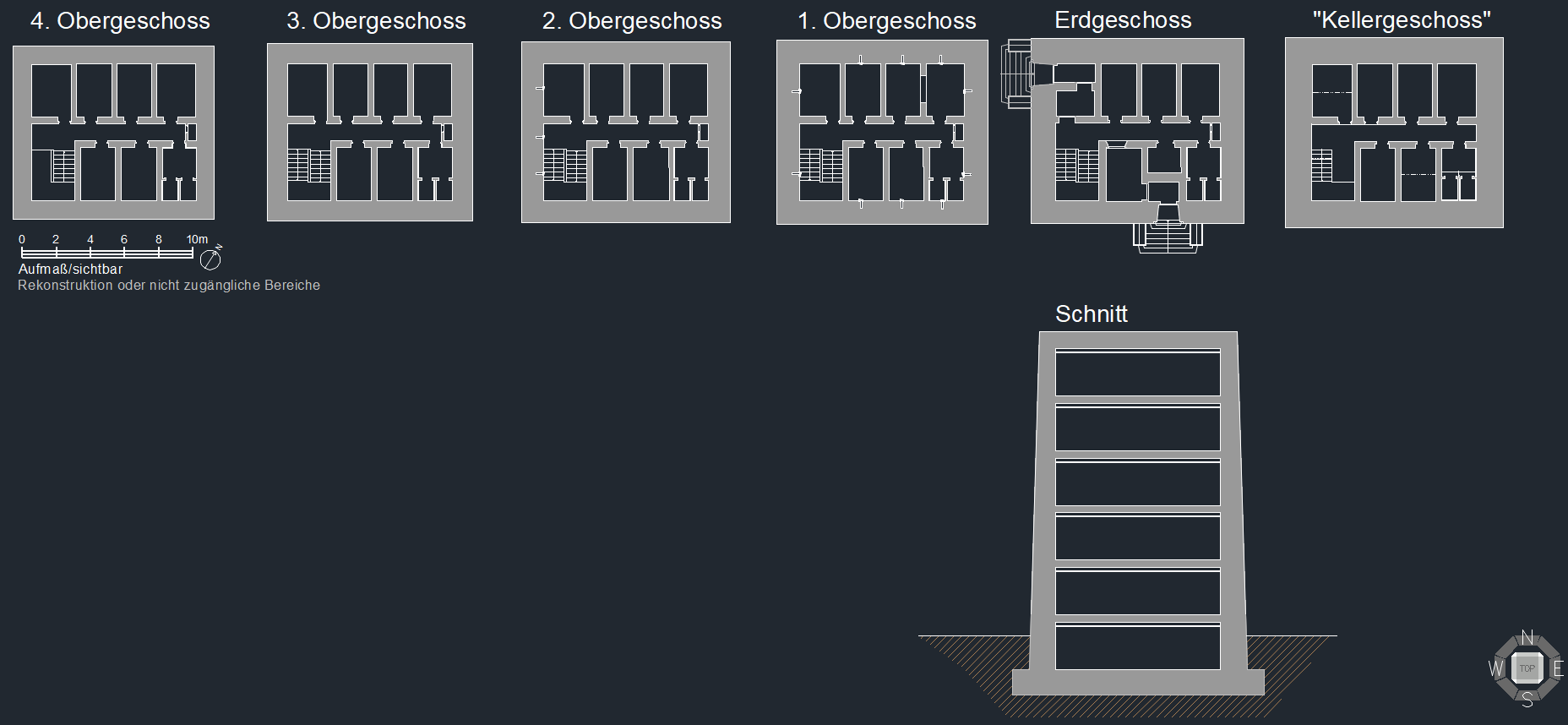

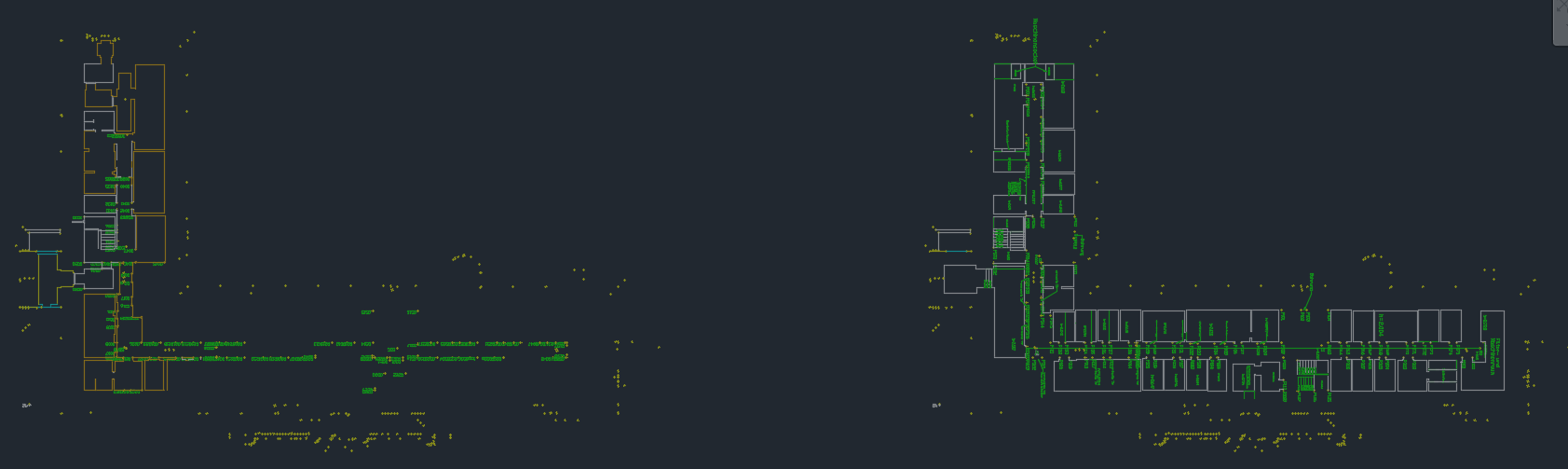

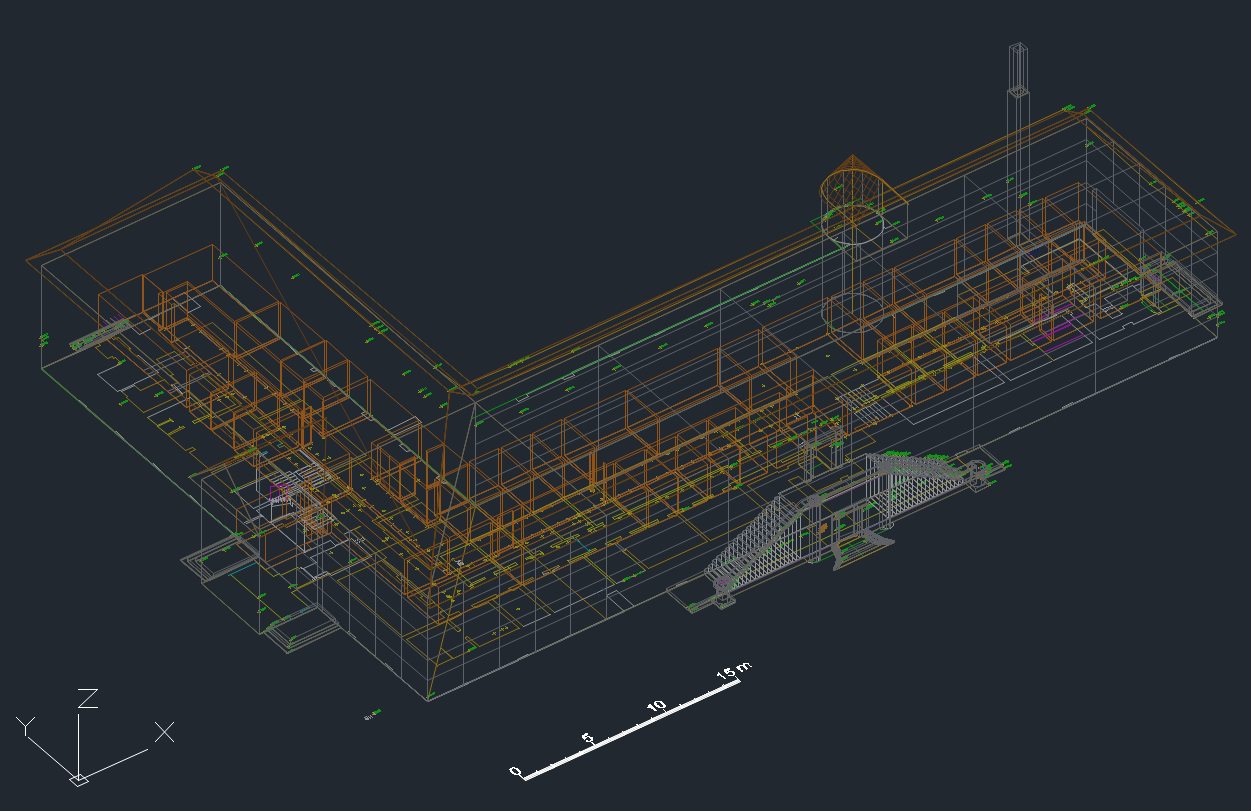

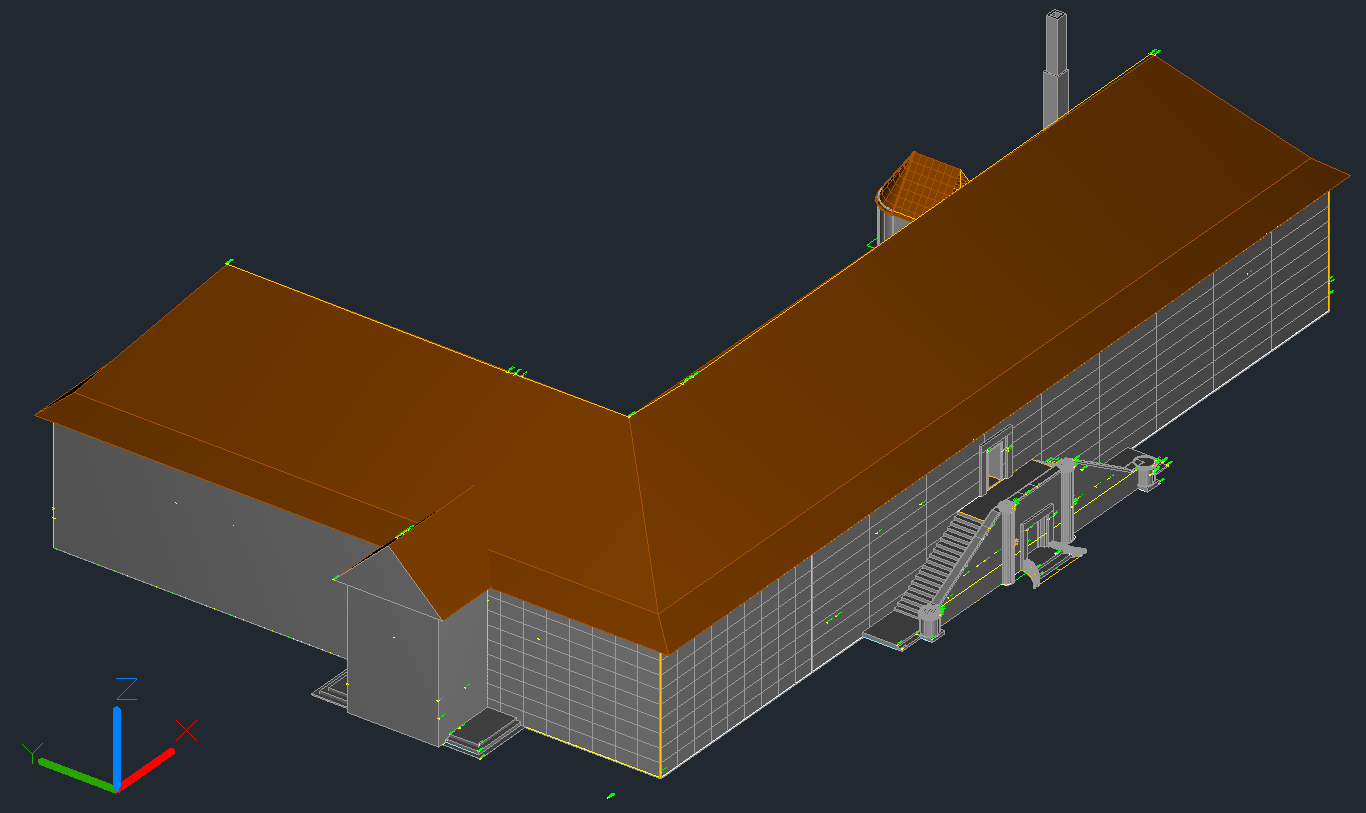

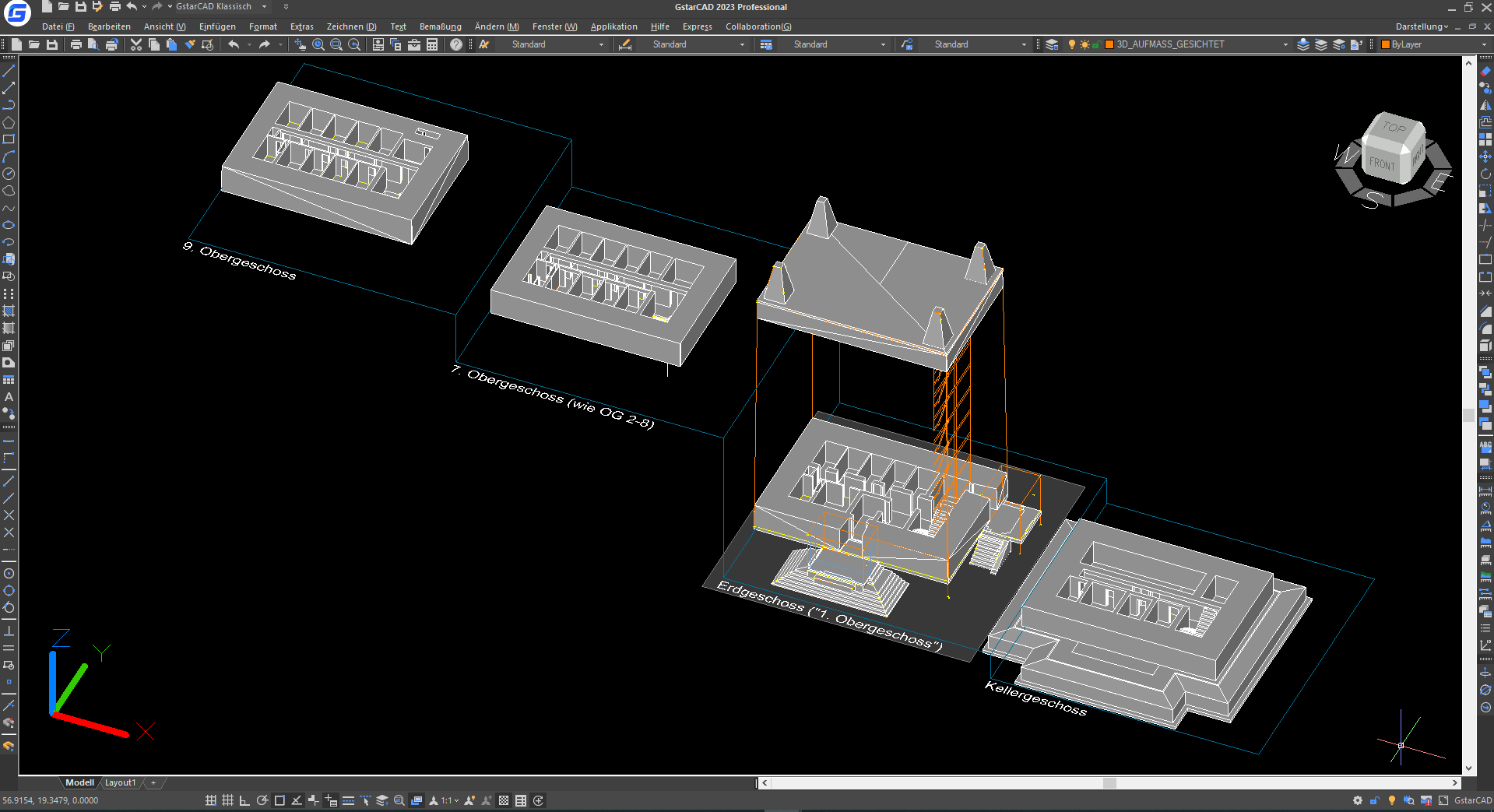

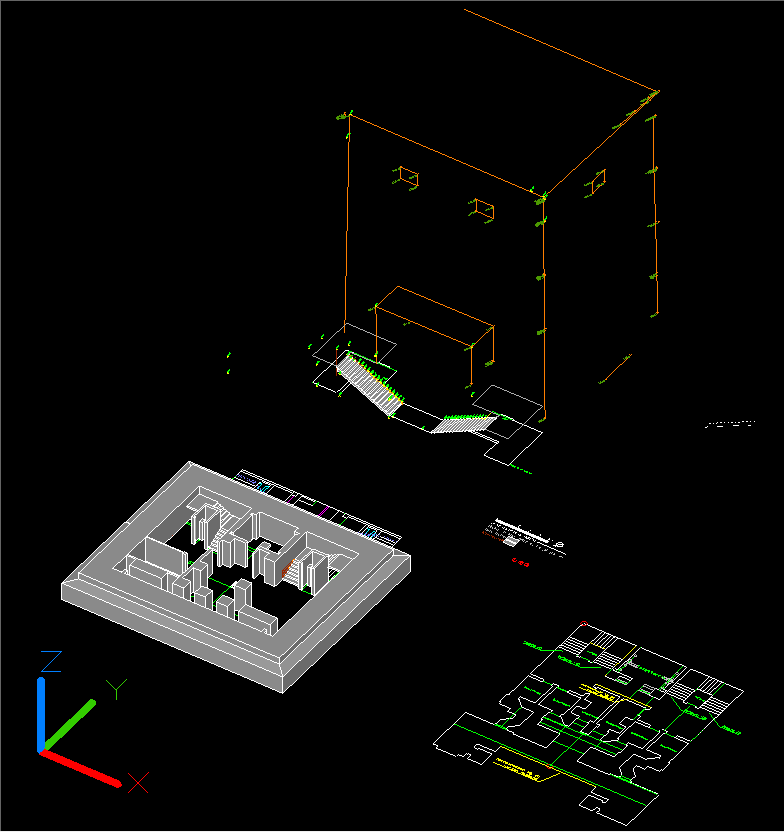

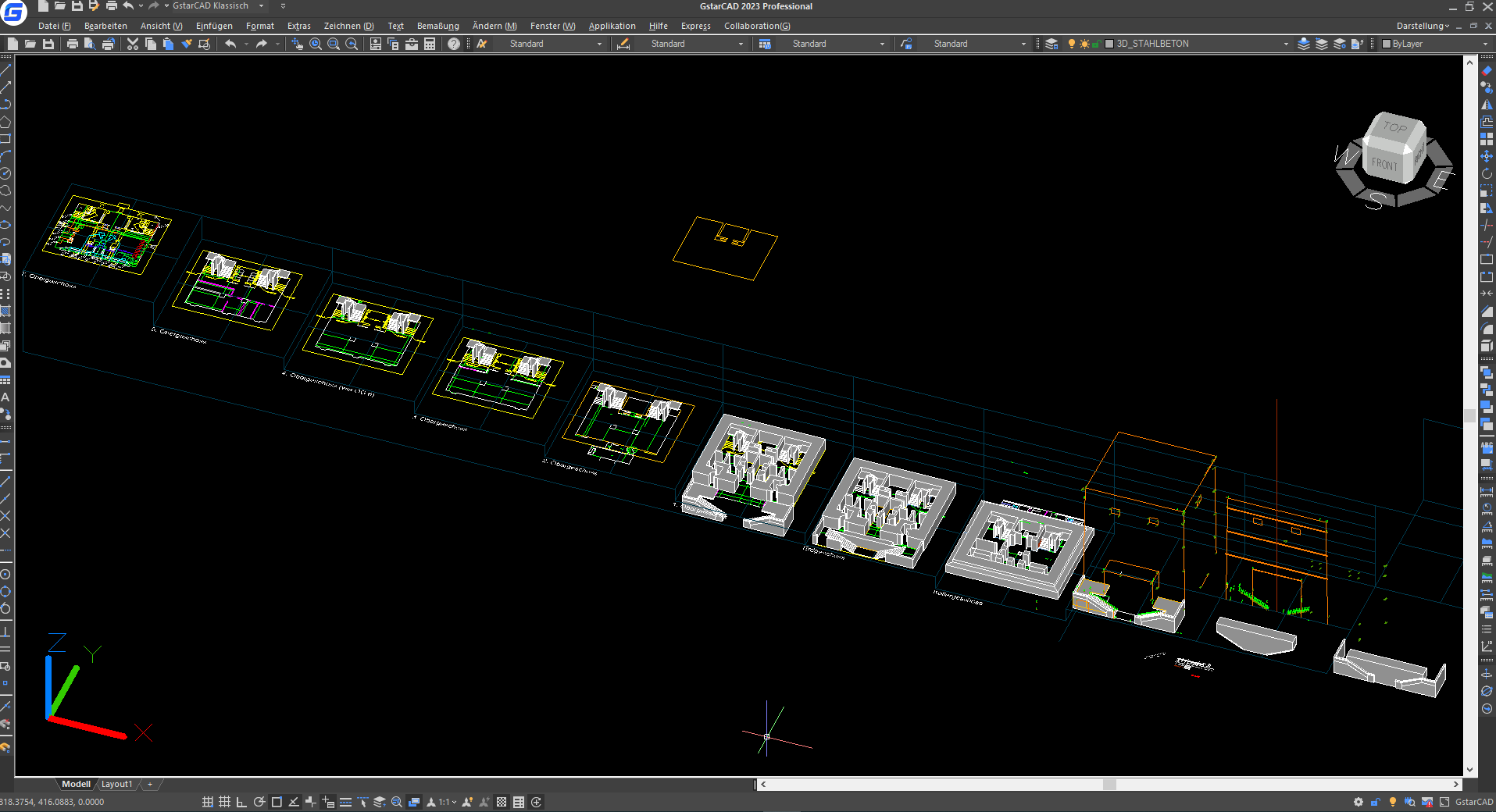

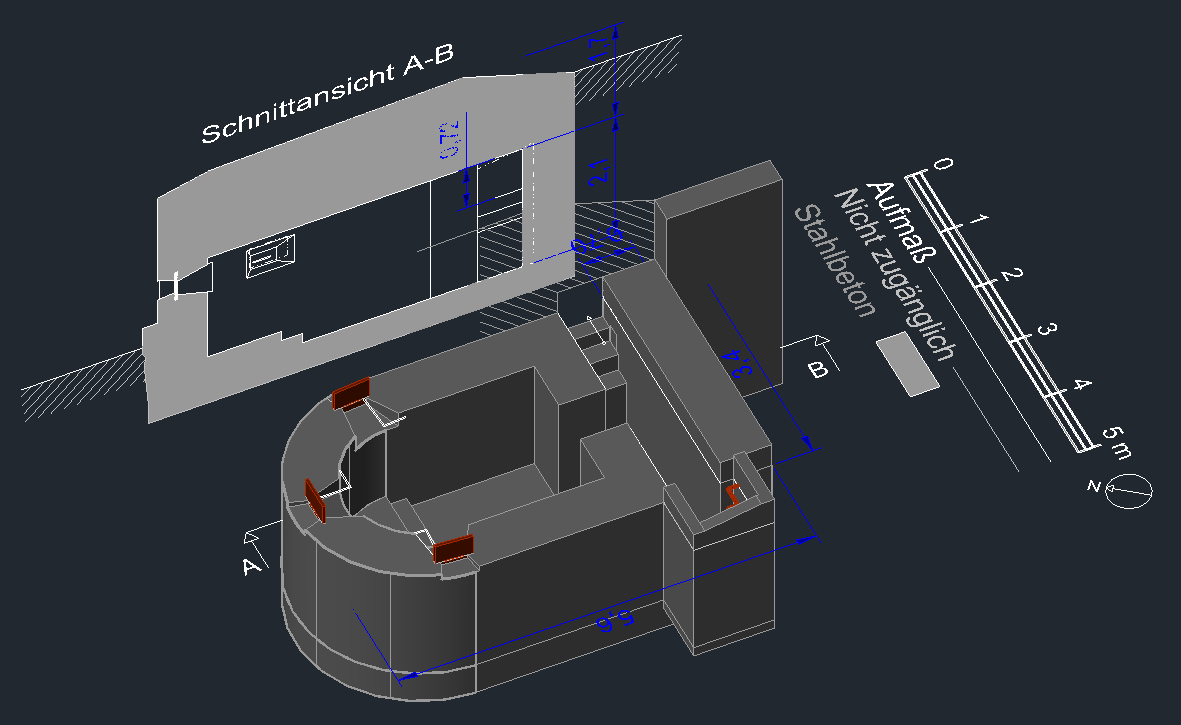

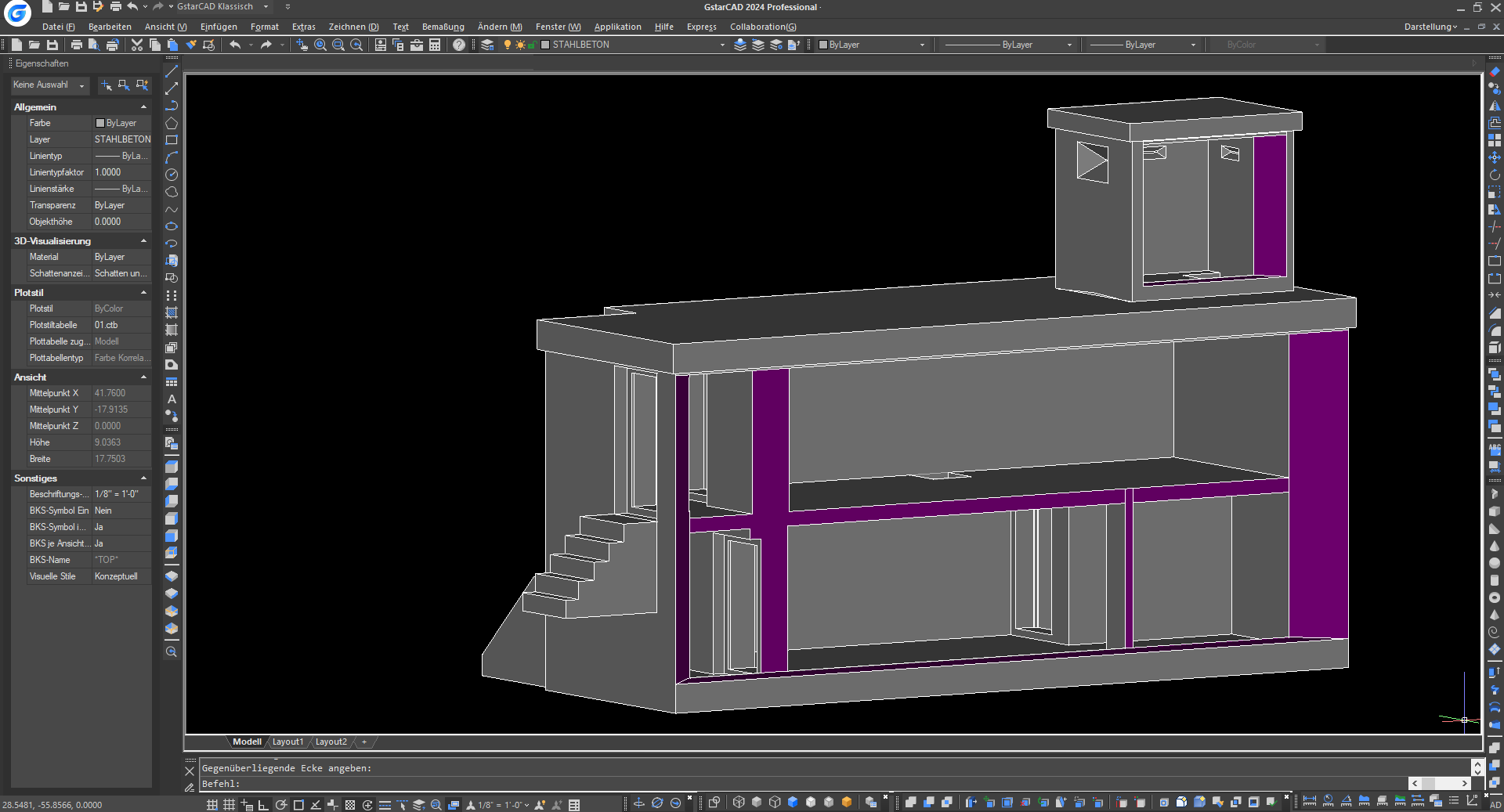

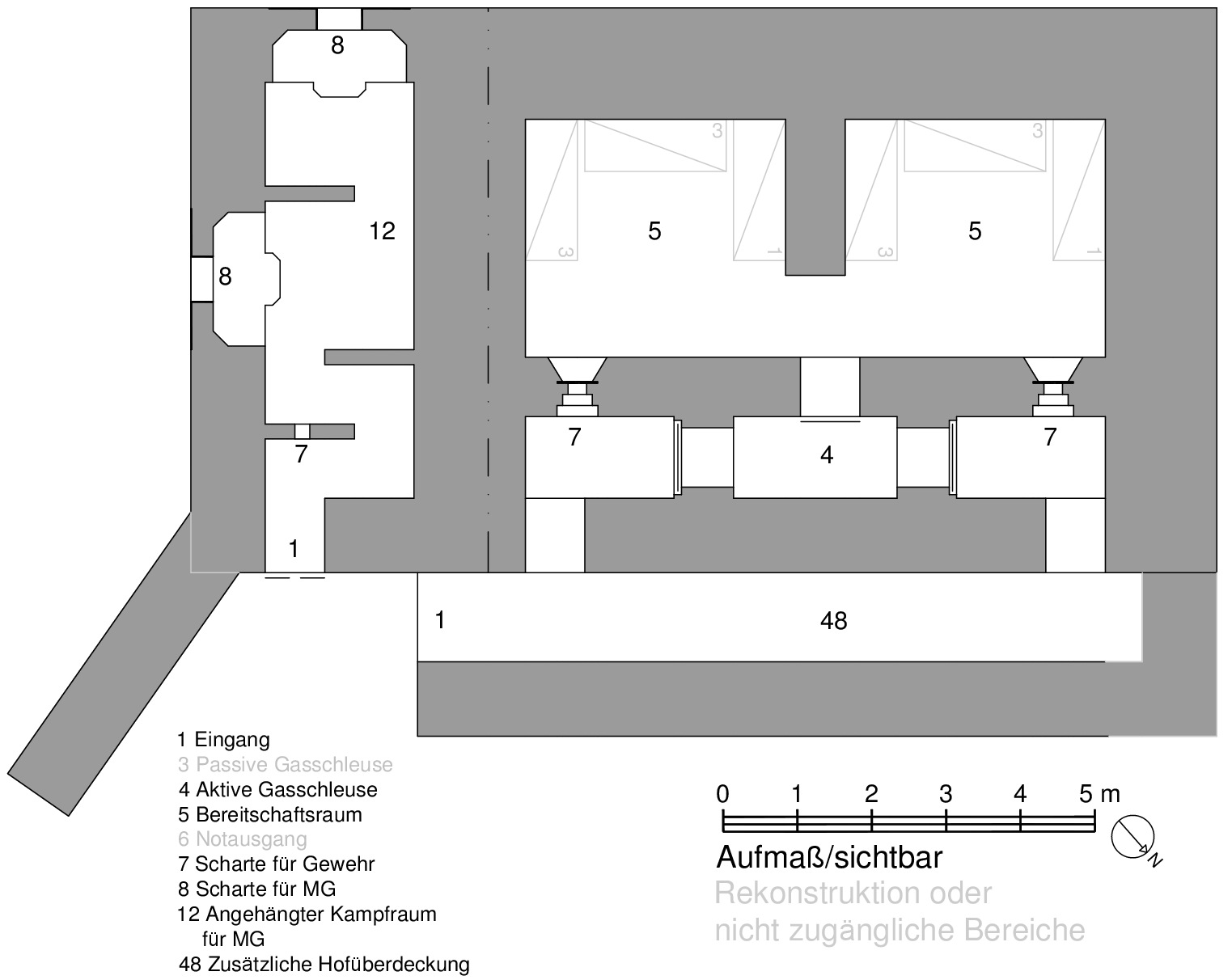

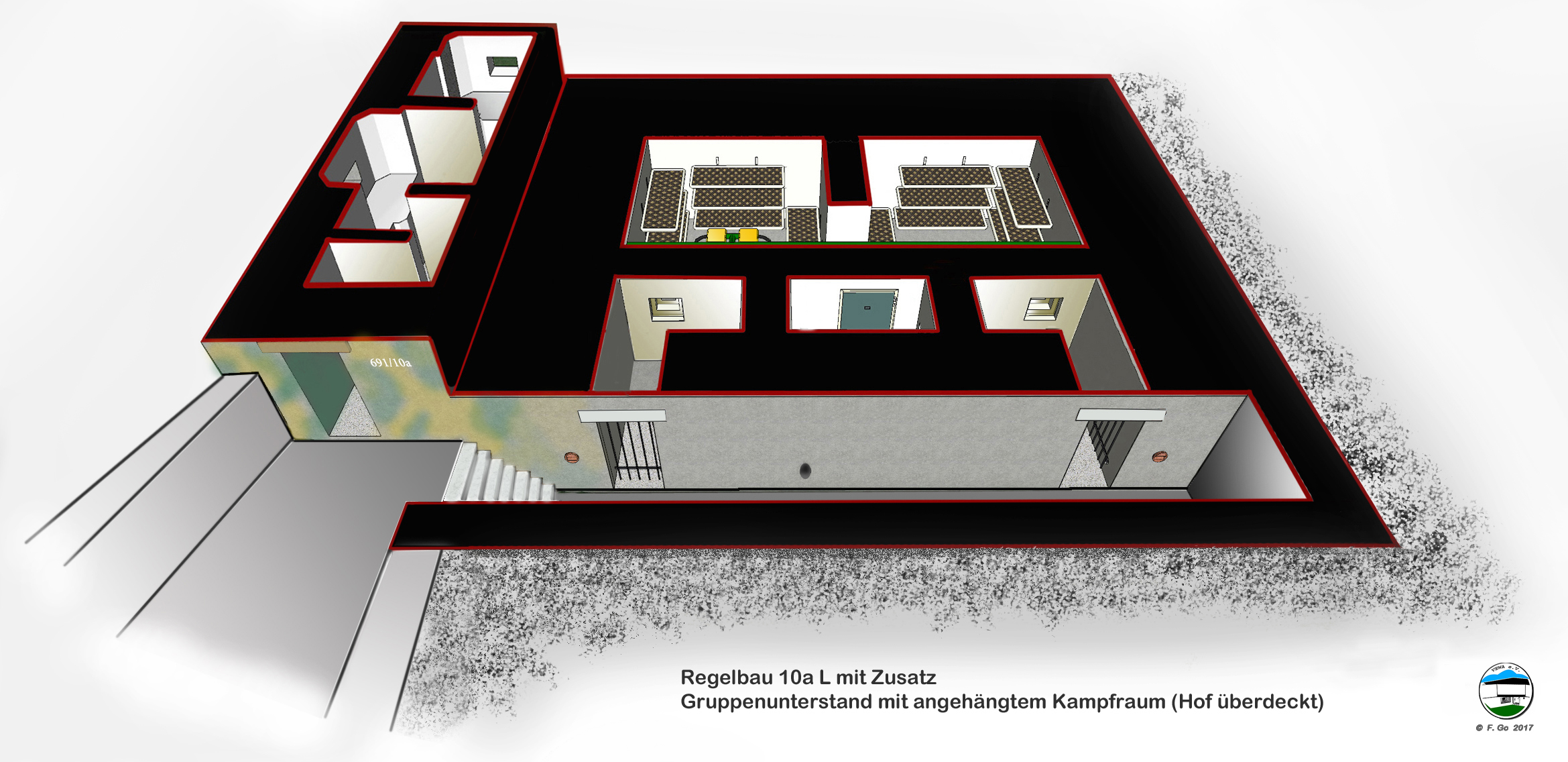

Zeichnung P. Wijnands

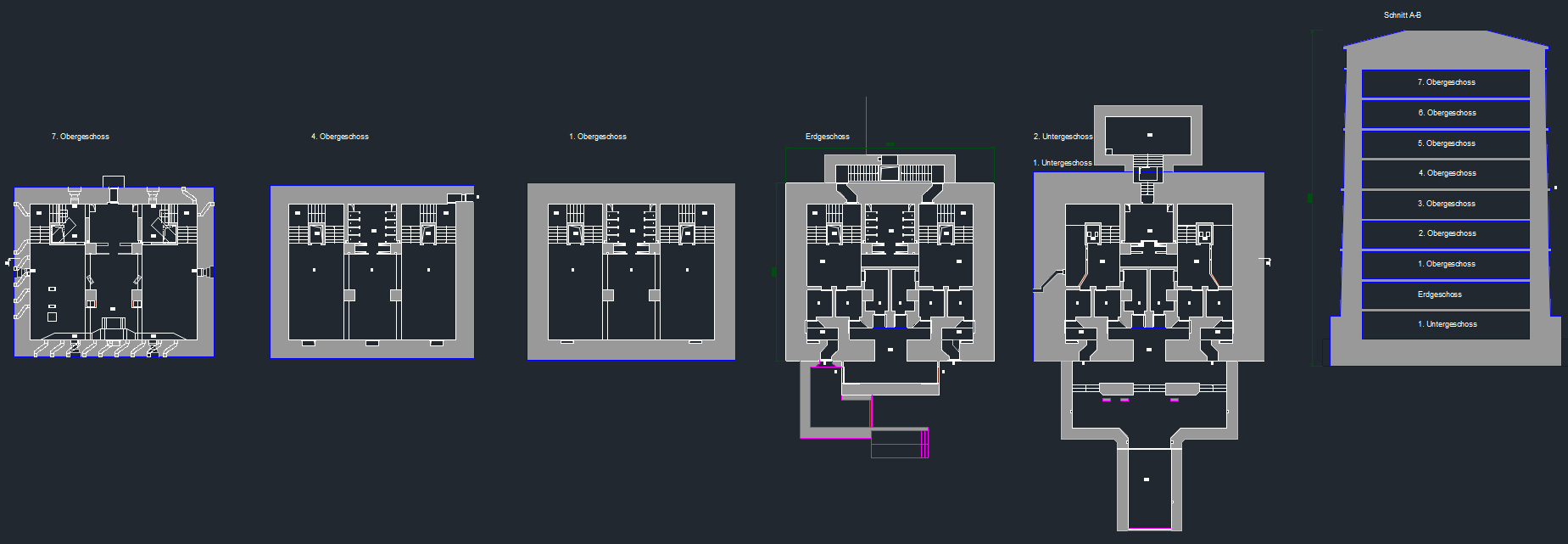

Zeichnung P. Wijnands